魚種ごとの反応

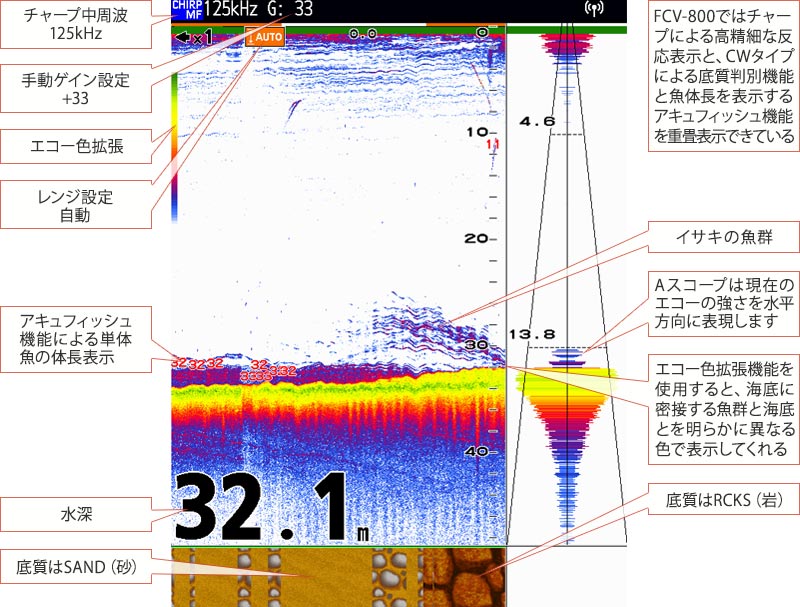

今回はFCV-800にCW(連続波)タイプの送受波器(525-5PWD)とチャープタイプの送受波器(B150M)を同時に接続して得た探知画像を元に解説していきます。

この魚探画像からどんなことが解り、どんなことが推測できますか?

エコー色拡張機能は海底と密接するような魚群の存在も海底とは明らかに異なる色で表示するので認識しやすくなる

エコー色拡張機能は海底と密接するような魚群の存在も海底とは明らかに異なる色で表示するので認識しやすくなる

この魚探画像は、船首に装備したエレキモーター(IPILOT)によってボートを1ノット程度の船速で走らせながら撮影(画面キャプチャー)したものです。

当日はこの画面の撮影場所付近で20~30センチのイサキが多数釣れました。

以下の水中画像にもあるようにイサキの群れは密度が濃い場合が多く、時には向こう側の景色が見えなくなるほど密度が高いことがあるのをスキューバーダイビングで確認しています。ダイバーの間ではそのような状況をイサキのカーテンなどと呼んだりしています。

魚群探知機の送受波器に戻るもっとも強い反射波は海底で反射したものであることが多いのですが、その手前に密度の濃い魚群が存在すると魚群による反射波も強度が強いので魚探画面には魚群をまるで海底のように表示してしまうことがあります。

魚群が海底から少し離れて存在していれば、たとえ密度の濃い魚群が存在していたとしても魚探画面には海底と魚群との間に隙間が表示されるので魚群を海底と間違えることがありませんが、魚群が海底に纏わりつくように存在している場合には海底と魚群との間に隙間が表示されなくなるので海底と魚群の区別がつきにくくなります。

特にイサキが形成する群れのように厚みのある魚群の場合にはあたかもその場所に高根が存在するかのように表示する場合があるので注意が必要です。

FCV-800ではエコー色拡張機能を設定することで、反射波のカラー表現の幅が広くなり、わずかな反射波の強度の違いでも別々のものによって反射したと認識できる優れた機能になります。

なお、海底に纏わりつくように群れる魚はネンブツダイ、スズメダイ、サクラダイなどであることが多く、仕掛けのエサを食べられてしまわないよう注意が必要です。

潮通しのいい釣り場では周年イサキを狙うこともできるが、禁漁期を設定しているエリアもあるので釣行先のローカルルールを要チェック

潮通しのいい釣り場では周年イサキを狙うこともできるが、禁漁期を設定しているエリアもあるので釣行先のローカルルールを要チェック

イサキは必ず群れで行動するので手返しよく仕掛けを降下することで連続ゲットも可能な魚だ

イサキは必ず群れで行動するので手返しよく仕掛けを降下することで連続ゲットも可能な魚だ

イサキの群れが画面の左から右の方へ移動していく様子が写っています。よく見ると浮遊物が画面右から左の方へ流れており、イサキは潮流に逆らうように泳いでいることがわかります。

潮によって流れてくるプランクトンを摂餌するため、潮上に向かって口をパクパクしながら群れ全体が潮上方向へゆっくり移動して行っています。

この水中映像は水中カメラを用いて光学的にイサキを撮影したので体表の縦縞模様を捉えることができましたが、魚群探知機では反射波の到達時間や強度を用いるので体表の縞模様までは捉えることができません。イサキの縦縞は緊張したり、警戒心を持ったりしたときに表れると言われていますが、ゆっくり泳ぐ様子を見るかぎり、緊張や警戒状況の様には感じにくいのですが。もしかしたら我々人間がまだ解明や理解できていないイサキ同士のコミュニケーションや外敵からの防御のためにも体表の模様を変化させることがあるのかもしれません。

FURUNOフィールドテスター / DAIWAフィールドテスター / 月刊ボート倶楽部ライター

北は北海道から南は沖縄まで全国を飛び回りボートフィッシングを楽しむアングラー。スキューバーダイビングも経験豊富で、水中を知った上で行なう魚探の解説には定評があり、各地で行なうボートフィッシング講習も人気が高い。また、ボートフィッシングにおける安全面やルール、マナーの啓発にも力を入れており、自身が開設するウェブサイトやボート関連雑誌で古くから呼びかけている。著書「必釣の極意」、共著「魚探大研究」。