魚種ごとの反応

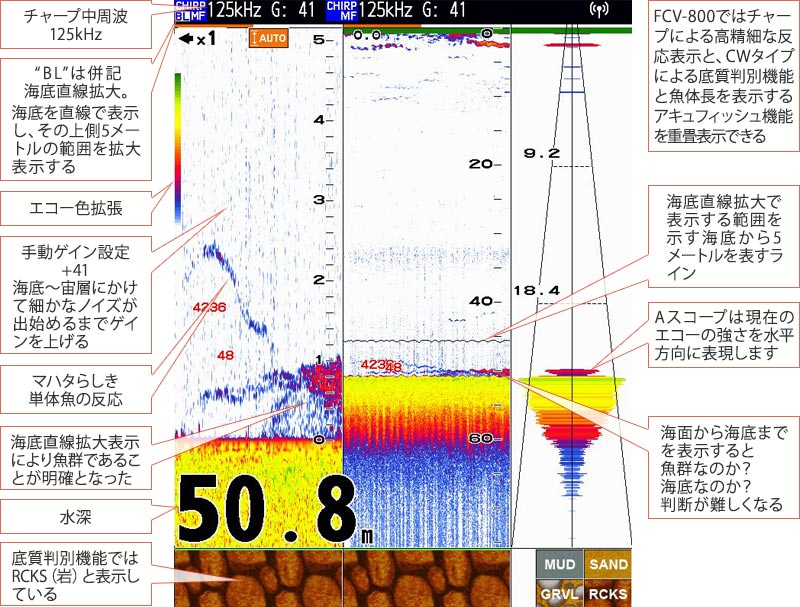

今回はFCV-800にCW(連続波)タイプの送受波器(525-5PWD)とチャープタイプの送受波器(B150M)を同時に接続して得た探知画像を元に解説していきます。

この魚探画像からどんなことが解り、どんなことが推測できますか?

マハタは海底から数メートル浮いていることが多く、単体魚として捉えやすいのですがその反応からマハタだと断定することは困難です

マハタは海底から数メートル浮いていることが多く、単体魚として捉えやすいのですがその反応からマハタだと断定することは困難です

この魚探画像は、船首に装備したエレキモーター(IPILOT)によってボートを0.3ノット程度の船速で走らせながら撮影(画面キャプチャー)したものです。

この魚探画像はマハタを釣ったポイントにて撮影したものです。

マハタは概ね水深20~100メートルで岩礁と砂地が入り交じっているような場所に棲息しています。

ハタ類の多くが海底付近を遊泳していますが、マハタに関していえばスキューバダイビングで観察する限りではやや高めの遊泳層であり、海底から2,3メートル、時には7,8メートル上を遊ぐ姿をよく見ます。

その泳ぎはとてもスローで、海底から数メートル浮いていることもあり、魚群探知機でもその姿を捉えやすくなります。

今回紹介する魚探画面では、右側画面が海面から海底までの範囲をすべて表示していることから深度方向が圧縮されており、海底付近の様子を把握しづらくなっています。

一方、左側画面は” 海底直線拡大 ” (BL)という設定で表示したもので海底から上側への5メートルの範囲を切り出し、画面の縦方向いっぱいに拡大表示しているので海底付近の詳細を把握する上で有利となります。

この左側画面に注目すると海底から1メートルほどの厚みの魚群反応を確認でき、さらに海底から数メートル浮いて泳ぐ単体魚の反応も確認できます。

この単体魚の反応をマハタと断定することはできませんが、今回4尾のマハタをゲットし、そのアタリが届いた時には海底付近に浮いた反応が映し出されていることが多かったことを考えるとマハタの反応だったと思ってもいいのかもしれません。

SLJ(スーパーライトジギング)にてゲットした40センチ級のマハタ

SLJ(スーパーライトジギング)にてゲットした40センチ級のマハタ

高級魚として知られるマハタはハタ類の代表種で、食味は最高です

高級魚として知られるマハタはハタ類の代表種で、食味は最高です

マハタは浅場から深場まで幅広い水深の根(岩礁)周りに棲息している魚で、この映像は水深 21 メートルの平根付近で見掛けた体長 50 センチ級のものです。付近には体長 8 センチほどのクロホシイシモチが多数群れており、その群れを蹴散らすように泳いでいました。

小魚をエサにした泳がせ釣りで狙うことができますが、実際にダイビングで観察する限りでは今回のクロホシイシモチも泳ぎが速く、マハタの泳ぎに対して逃避できそうな印象を持ちました。泳がせ釣りでマハタが釣れるのはエサの小魚には仕掛けが繋がれていることで逃げ回ることができないので捕食されてしまうのかもしれません。釣り上げたマハタの胃袋にはカニやエビなどの甲殻類が多く入っていて、小魚が入っていることが少ないのはそのあたりのことが関係しているのかもしれません。それでもダイビングで多くのハタ類を観察してみると、もっとも積極的に泳ぎ回っているのがマハタという印象があります。

FURUNOフィールドテスター / DAIWAフィールドテスター / 月刊ボート倶楽部ライター

北は北海道から南は沖縄まで全国を飛び回りボートフィッシングを楽しむアングラー。スキューバーダイビングも経験豊富で、水中を知った上で行なう魚探の解説には定評があり、各地で行なうボートフィッシング講習も人気が高い。また、ボートフィッシングにおける安全面やルール、マナーの啓発にも力を入れており、自身が開設するウェブサイトやボート関連雑誌で古くから呼びかけている。著書「必釣の極意」、共著「魚探大研究」。