魚種ごとの反応

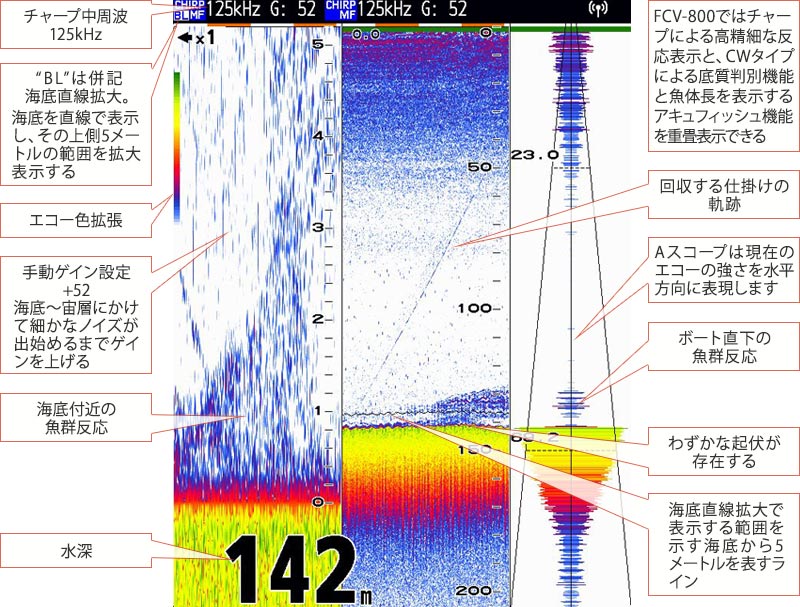

今回はFCV-800にCW(連続波)タイプの送受波器(525-5PWD)とチャープタイプの送受波器(B150M)を同時に接続して得た探知画像を元に解説していきます。

この魚探画像からどんなことが解り、どんなことが推測できますか?

オニカサゴのポイント探しでは海底のわずかな起伏を見つけることが大切で、魚群反応がヒントとなることが多くあります

オニカサゴのポイント探しでは海底のわずかな起伏を見つけることが大切で、魚群反応がヒントとなることが多くあります

この魚探画像は、船首に装備したエレキモーター(IPILOT)によってボートを0.3ノット程度の船速で走らせながら撮影(画面キャプチャー)したものです。

この魚探画像はオニカサゴを釣ったポイントにて撮影したものです。(ここでいうオニカサゴは標準和名のイズカサゴとフサカサゴのことです)

オニカサゴは水深40~200メートルの海底に棲息し、常に海底を這っている魚なので魚群探知機でその姿を捉えるのは難しく、ポイント探しは水深、海底地形等から推測することになります。

右側画面は海面から海底までの範囲をすべて表示しており、海底付近には2つの魚群反応が映っています。

1つは海底から10メートルほど浮いた魚群でこれはゆっくり移動していく回遊性の魚群でした。

そしてもう一つが海底から繋がるように映っている魚群になります。このような魚群は海底そのものの凹凸に間違いやすいのですが、今回使用しているFCV-800ではエコー色拡張によって海底とは明らかに異なる色で表示されるので魚群であることが明確に判断できます。

左側画面は” 海底直線拡大 ” (BL)という表示で、海底から上側へ5メートルの範囲を切り出し、画面の縦方向いっぱいに拡大表示するもので、エコー色拡張による海底と魚群の違いがより明確なものとなる有効な表示設定です。

この魚群と接する海底部分が右側画面ではこんもりわずかに盛り上がった起伏となっていることも確認できます。

このわずかな海底起伏付近にオニカサゴが分布しているはず…と判断する決め手となりました。

水圧変化によっても弱ることのないオニカサゴの取り込みにはバラシ防止のためにもタモ取りは必須になります

水圧変化によっても弱ることのないオニカサゴの取り込みにはバラシ防止のためにもタモ取りは必須になります

イズカサゴとフサカサゴの両方を釣りの世界ではオニカサゴと呼んでいます

イズカサゴとフサカサゴの両方を釣りの世界ではオニカサゴと呼んでいます

FURUNOフィールドテスター / DAIWAフィールドテスター / 月刊ボート倶楽部ライター

北は北海道から南は沖縄まで全国を飛び回りボートフィッシングを楽しむアングラー。スキューバーダイビングも経験豊富で、水中を知った上で行なう魚探の解説には定評があり、各地で行なうボートフィッシング講習も人気が高い。また、ボートフィッシングにおける安全面やルール、マナーの啓発にも力を入れており、自身が開設するウェブサイトやボート関連雑誌で古くから呼びかけている。著書「必釣の極意」、共著「魚探大研究」。